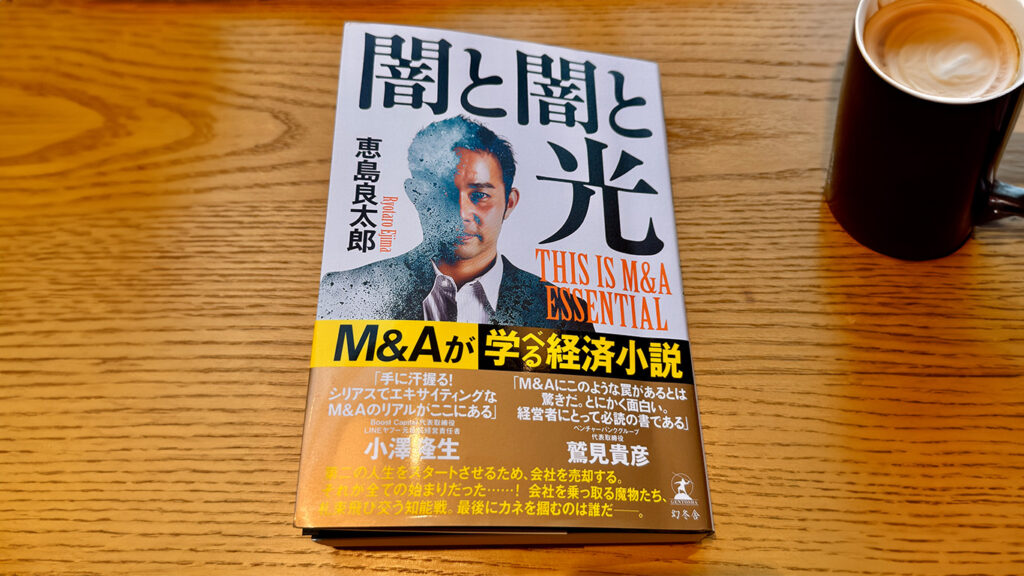

実話をもとにした小説「闇と闇と光」

「闇と闇と光」(Amazon)を読みました。

これは、主人公の恵島が、自身が経営する会社を売却(M&A)するが、知識が足りずにひどい目に遭うという話です。小説ですが、本人の実話をもとにしています。

この主人公、恵島氏は、私が以前働いていた会社、ベンチャー・リンクのFacebookコミュニティを先日作り、そのYouTube動画( https://www.youtube.com/@venturelinkbank )のインタビュアーをしている人です。

(↓クリックするとYouTubeの動画に飛びます)

本のプロフィール等によると、恵島氏は2004年に会社を設立。これを成長させ、2012年にマレーシアに進出し、いくつかの事業を始める。日本の会社は2017年に売却。その後、マレーシアの事業も売却。現在は、スタートアップ企業への投資とコンサルティング事業のほか、自身も連続起業家(シリアルアントレプレナー)として、事業を立ち上げ、M&Aを繰り返しているという人物です。

合法だが「刑事事件レベル」の乗っ取り

この小説は、2017年の会社売却時の話です。売却の条件は、「経営は役員3名が継続すること」「本人の株(持ち分比率80%)は維持」「売却で10億円のキャッシュが残る」等でした。

当初、この通りになるのですが、見落としていたことがあり、危機に陥ります。会社を買った先は、最初から事業を継続・発展させる意図はなく、合法ではあるが「刑事事件レベル」の乗っ取りを目論んでいました。

読んでいて、次々と「あ~、そうなんだ!」と思えて、面白かったです。ひどい目に遭う実話なのに面白いというのもなんですが。

この本に「無知な者から餌食になる」と書いてあるとおりではあるのですが、「当時、その場の状況ではなかなか気付かないでしょう」と思いました。

しかし、主人公は、ショックを受けていても、その態度は冷静で、「ウォームハート」「ホットハート」「タフさ」とともに「クールヘッド」があるのはやはり強いなあと思いました。

そして、小説に神楽坂がよく出てくるのですが、私は以前、神楽坂に住んでいたので、親近感が湧きました。

さらに、「10億円」は話の後のほうにも出てくるのですが、私が以前、大学の非常勤講師としてキャリア概論を受け持っていたとき、学生に「自由に使える10億円のキャッシュがあったら、働く? 働かない? 何をする?」という質問をし、考えてもらい、グループディスカッションをしていたので、「10億円の価値とは」ということで面白かったです。

事業のスタイル

そして、改めて「M&Aか~」と思いました。

この本には、会社のエグジット(出口)はIPO(上場)やM&A(売却)か、清算や倒産(廃業)しかないと書いてあり、確かに、スタートアップ、ベンチャー起業家はIPOかM&Aを目指しますよね~と感じました。

自分のなかには、事業は長く続けていくものということが、小学生の頃からインプットされていて、それとは違うスタイル(M&A)があることは、その後分かるのですが、改めていろいろな価値観があると思いました。

私が通っていた小学校は、江戸時代中期、蘭学が盛んだった頃から続く商店街の一角にあり、明治時代からやっているお店や、近隣には1600年代からやっているお店もあり、ロシア帝国ロマノフ朝のニコライ2世も買い物に訪れたなどという歴史がある場所が校区なのです。

それらの事業の多くは家業であり、IPOもM&Aもなく、もちろんやめることもなく、家業を継ぐことになっている友人たちがいたからです。

そういう友人たちにとっての事業は、引き継いで次につなぐものであり、人生よりも長いものでした。そして、継ぐのは嫌だという人が半数で、兄弟のうち誰が継ぐのか、娘に婿を取ったほうがいいのじゃないかという話を、友人たちは子供のときから聞かされていて、「なんだか大変そうだな」というのが、その頃の私の事業に対するイメージでした。

M&Aも、身近に経験のある経営者がいたり、取材もしたりでとくに異世界でもないのですが、いろいろな考え方があると思ったわけです。

「無理」の呪縛

そして、この本で印象に残ったのは「生涯給与は偏差値で決まる」という学校の先生の言葉に違和感を持ち、「現在の努力と、未来を見るセンスが、自分の人生を創造する」というスタートアップの先輩たちと出会ったことが、主人公、恵島氏のその後につながっているという部分です。

「生涯給与は偏差値で決まる」は、企業に就職する場合はそうなのかもしれませんが、これも、女性の場合は、偏差値が高くても、生涯給与と比例しないケースがたくさんあるなあと思ったりもします(まあ、男性もそうなのかもしれませんが)。

そして、「現在の努力と、未来を見るセンスが、自分の人生を創造する」という事例が身近にあると、もっと多くの人がそれを信じて、実現できるのだろうなとも思いました。

学生時代に、いろいろな人から、いろいろなことで「無理」と言われることが多かったのですが、自分の場合は、すでに出来ていることや前にやったことに対しても「そんなの無理。絶対出来ない」と言われたため、(なにを言っているんだろう、この人たちは)と思うだけでした。

しかし、「無理」の呪縛はいまだに、むしろ以前にも増して世の中にはびこっているようにも感じられます。じつは可能性はたくさんあり、全然無理じゃないのだということを、まずは自分が一瞬たりとも忘れないようにしなければと思いました。